【研究亮点】赵衡、张进等-Tectonics:造山带活化的控制因素:来自中亚造山带南缘阿拉善地区的启示

大陆地壳由性质各异的克拉通、造山带和增生体拼合而成,既可以长期保持稳定,也可以再活化或被强烈改造,但决定大陆趋向于“克拉通化”发展还是经历再活化的机制还不清晰。中亚造山带是显生宙期间形成的大型增生型造山带,含有大量的蛇绿岩、岛弧、增生楔及地块,经历了多期次、多种类型的复杂变形,为研究造山带活化提供了理想的研究对象。然而,对造山带活化关键演化阶段的精细化约束仍然明显不足,尤其是中亚造山带最终拼合后多期活动的变形样式、控制因素依然不清楚。

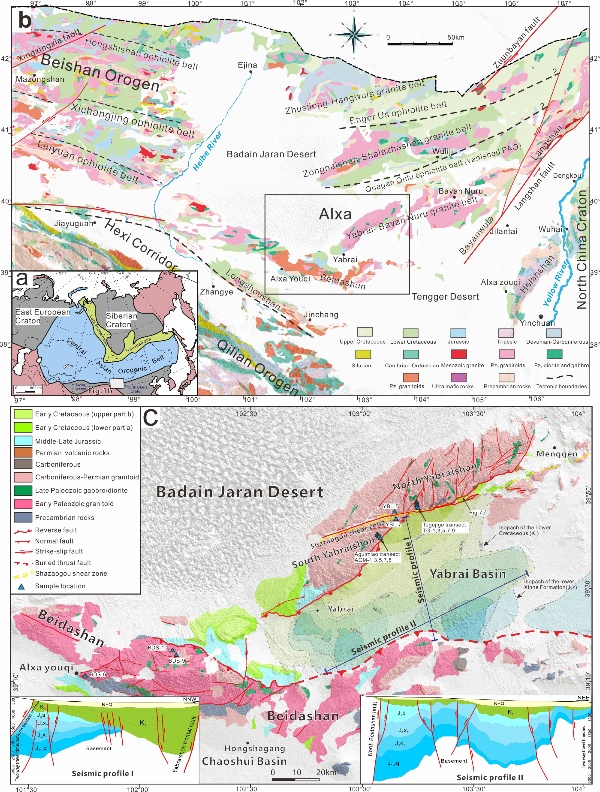

针对上述关键科学问题,中国地质科学院地质研究所张进研究员团队选择中亚造山带中段的阿拉善地区(图1),通过开展大比例尺填图构造解析、古应力反演与低温热年代学分析,对阿拉善地区中生代多期变形事件与板块边缘相互作用进行了研究,取了以下主要进展:

图1. 研究区大地构造位置图和研究区地质图

1.中亚造山带中生代期间多期次的活动受控于大陆板块边缘的远程应力。

侏罗纪至白垩纪期间,阿拉善地区的雅布赖盆地经历了多期伸展与挤压活动。古应力数据揭示出中–晚侏罗世同沉积近南北向缩短、早白垩世同裂谷伸展以及晚白垩世挤压变形(图2)。综合同时期大陆边缘的古应力方位,侏罗纪近南北向缩短与蒙古–鄂霍茨克洋闭合及拉萨地块–欧亚大陆南缘碰撞相关,而晚白垩世北西–南东向挤压受欧亚大陆东缘的远程应力传递的影响。

图 2 阿拉善中部雅布赖–北大山地区中生代变形期次和古应力方位

2.从构造变形角度约束了中亚造山带南缘中段在中-晚三叠世处于陆内变形阶段。

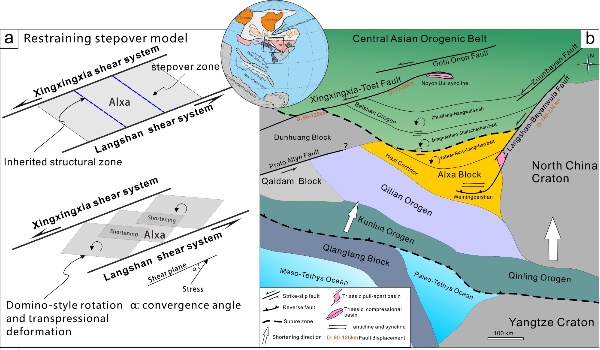

中亚造山带南缘发育的古亚洲洋最终闭合历史目前存在争议,存在早于二叠纪和在晚三叠世闭合两种主流观点。通过区域构造解析,厘定阿拉善地区碰撞阶段的变形表现为走向近东西的区域性褶皱和逆冲断裂。低温热年代学结果揭示出该地区经历240–200 Ma的冷却事件,该时期两条北东走向的区域性左行走滑断裂(狼山-巴彦乌拉山断裂和星星峡断裂)同时活动并切穿了近东西向的中亚造山带,两条断裂之间形成一个走滑挤压阶区,240-200Ma的冷却时间代表了两条断裂之间阶区的挤压隆升(图3)。因碰撞阶段的变形被后期区域性走滑断裂切割,中-晚三叠世的冷却事件和走滑挤压属于陆内阶段的变形,古亚洲洋在阿拉善地区的最终闭合早于中三叠世(约240 Ma)。

图3 中–晚三叠世阿拉善及周缘地区变形的动力学解释模型。阿拉善在三叠纪处于两条北东走向左行断裂带的挤压型阶区内,阶区内的块体(增生岩浆弧或前寒武纪基底)发生旋转,块体之间通过先存右行走滑断裂调节。

3.揭示控制造山带固化或者再活化的主要因素。

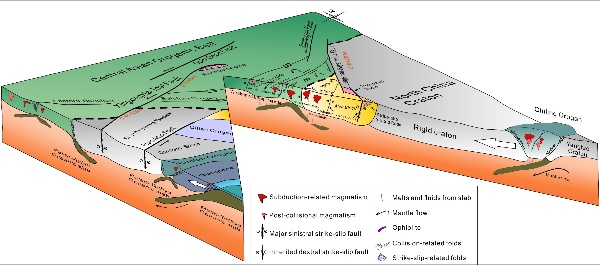

造山带在汇聚板块边缘远程应力作用下易发生再活化,这一效应在年轻的增生型造山带中尤为显著。中亚造山带中生代以来长期处于多方向、多阶段的俯冲-碰撞环境, 周缘发育指向陆内的俯冲带且位于俯冲带的上盘,而沙特阿拉伯地盾长期处于稳定环境, 周缘缺乏指向陆内的俯冲带且位于俯冲带的下盘。通过阿拉善地区的分析,揭示了板块周缘俯冲带的持续俯冲引起的地幔弱化、大陆地壳先存构造和源自大陆汇聚边缘远程应力的传递造成中亚造山带形成之后的多期次活动(图4)。

图4晚三叠世阿拉善地区陆内变形受到同期板块边缘汇聚、周缘俯冲带引起上地幔弱化和造山带内先存构造三大因素控制。

本研究通过大比例尺构造地质填图、古应力分析以及低温热年代学手段,厘定了中亚造山带南缘多期陆内变形的样式、运动学特征以及变形序列,提出了板块边缘汇聚产生的应力传递、俯冲带长期俯冲引起的上覆板块弱化以及陆内先存薄弱带共同控制造山带的活化,并主导了中亚造山带南缘在中生代陆内演化阶段的变形特征与运动学过程,这对认识造山带的陆内演化趋向于固化还是活化具有重要意义。

本研究成果由国家自然科学基金项目(42102272, U2344215,42472302)、中国地质科学院基本科研业务费(JKYZD202307,JKYQN202405)以及中国地质调查项目(DD20240075)等项目的联合资助,近期发表在地学杂志TECTONICS上:

文章信息:Zhao, H., Zhang, J., Zhang, B.H., Qu, J.F., Niu, P.F., Zhang, Y.P., Hui J., Wang Y.N., Wang Z.Y., 2025. Intracontinental deformation and reactivation of the southern Central Asian Orogenic Belt: Styles, causes and mechanisms. Tectonics, 44, e2022TC007740.

原文链接:https://doi.org/10.1029/2022TC007740

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号